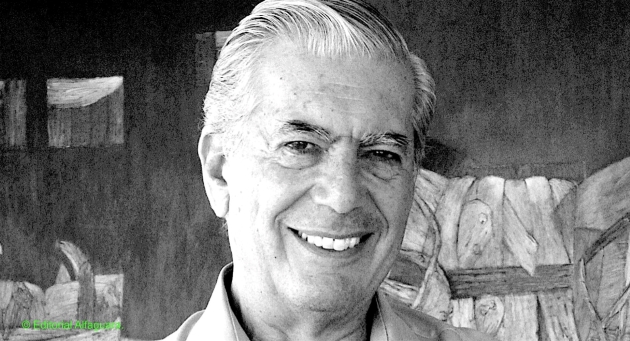

La literatura duele y a veces sangra

La noticia de su muerte rompió mi tarde de domingo con la misma violencia con la que él rompía una frase: precisa, elegante, pero implacable.

Murió Mario Vargas Llosa. Y no sé si se llevó con él alguna cuenta pendiente, sospecho que no. A diferencia de los pusilánimes de nuestro tiempo, él nunca fue de los que dejaban las cosas a medias.

La última vez que recordé a Vargas Llosa con una carcajada fue, como muchos, por la trompada que le dio a Gabriel García Márquez. Un puñetazo inmortal. Porque si vamos a hablar de leyendas, por lo menos que sangren. La anécdota ya es parte del canon latinoamericano, más comentada que muchas novelas.

Ciudad de México, 1976. Teatro. Alfombra roja. Vargas Llosa ve a Gabo, camina hacia él y ¡zaska!

Derechazo directo al rostro. “Esto es por lo que le hiciste a Patricia”, le escupió mientras el otro caía. Qué maravilla de diálogo: conciso, teatral, definitivo.

Shakespeare habría aplaudido de pie.

Y sin embargo, antes de ese encontronazo, hubo amor literario. Vargas Llosa y García Márquez se conocieron en un aeropuerto de Caracas en 1967. Uno, con 31 años, ya era un joven maestro; el otro, con 40, acababa de parir “Cien años de soledad”, y aún olía a tinta fresca y milagro editorial. Fueron compadres, vecinos en Barcelona, carne y uña en un barrio donde hasta los bares tenían nombres de metáforas. En 1971, Vargas Llosa escribió “Historia de un deicidio” como homenaje. Un libro de admiración profunda, casi un altar.

Luego vino la traición (real o imaginaria), el golpe, y el silencio de décadas…

No escribo de Vargas Llosa como un fan adolescente. Hablo desde las huellas que me dejó: “La ciudad y los perros”, con su brutalidad de cuartel y adolescencia rota. “Pantaleón y las visitadoras”, que nos enseñó que la burocracia y el sexo también pueden escribir grandes novelas. “La tía Julia y el escribidor”, deliciosa, tragicómica, con ese aroma a radio y desmadre. “La fiesta del chivo”, que sacudió dictaduras y conciencias. “Le dedico mi silencio”, su último regalo, casi un testamento.

En su discurso del Nobel en 2010, dijo cosas que ya nadie dice. Por ejemplo:

“Escribir es una forma de protesta. Contra lo insuficiente, lo inaceptable, lo absurdo, lo fugaz del mundo.”

O esta otra, con su tono solemne y rebelde: “La literatura es fuego, es insurrección. La novela es una mentira que dice la verdad.”

Tenía razón. Y mira si sabía mentir diciendo la verdad. Los mentecatos de hoy, con su prosa tibia y sus ideas prestadas, no soportarían ni tres párrafos de su ira lúcida. Lo querían callado, neutral, académico. Y él, a su aire, terco como un toro, seguía escribiendo y opinando aunque no lo invitaran ya a las fiestas.

Muere un Premio Nobel. Y con él se nos va un puñado de literatura que sabía doler. No sé si fue mejor amigo o enemigo, pero sí fue mejor escritor que muchos que hoy se creen salvadores del lenguaje.

Vargas Llosa era de los que te incomodan, y por eso hará falta. Porque la literatura no está para acariciar al lector, sino para zarandearlo.

A ver, su legado no es una postal del pasado, es un espejo feroz del presente.

Su prosa nos enseñó a mirar sin filtros las entrañas de un planeta que se niega a comprenderse a sí mismo.

No basta con haberlo leído en el colegio. Volver a sus páginas es volver a entendernos.

Fue parte de un fenómeno que puso a Latinoamérica en la cúspide literaria mundial.

Leerlo hoy, más allá de modas o ideologías, es un acto de resistencia cultural, de memoria, de identidad.

Mario Vargas Llosa no se lee por nostalgia.

Se lee porque sigue diciendo lo que otros no se atreven a pensar.

Y dejo acá esta perla a manera de corolario:

“Porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible.”

Amén, Mario. Y gracias por los puñetazos.

Escrito por B. Del Ángel.